Ein weiterer Pirat, der beim Baltrumer Inselwitz entstand.

Monat: Mai 2013

Pirat II

Flucht

Alles in mir strebte nach Flucht. Ich wollte fliehen, wegrennen, wollte alles Hiesige hinter mir lassen. Doch ich weigerte mich.

‚Diesmal nicht!‘, dachte ich störrisch. ‚Diesmal werde ich nicht nachgeben. Diesmal werde ich ausharren.‘ Ich schob die Unterlippe vor und verschränkte die Arme. ‚Diesmal bleibe ich.‘

Mein Herz jedoch sprach eine andere Sprache. Wild geworden pumpte es in meiner Brust, schwellte mir die Adern. Meine Muskeln waren angespannt, bereit zum Lauf, bereit zur Flucht. Meine Backenzähne rieben sich knirschend aneinander. Ich wollte hier weg.

Doch ich blieb.

Zu oft war ich geflohen, hatte mich den Umständen gebeugt, hatte innere Stärke gesucht und nicht gefunden, hatte mich heimlich aus dem Jetzt entfernt, um irgendwann in einem anderen wieder aufzutauchen. Viel zu oft war ich gerannt, viel zu oft hatte ich die Welt hinter mir gelassen, hatte allen Sorgen den Rücken zugekehrt und war geflohen, irgendwohin, wo ich einen Moment lang Ruhe und Einkehr finden konnte.

Doch diesmal nicht.

Viel zu oft hatte ich die Augen verschlossen, hatte verdrängt, was mich belastete, hatte mich klammheimlich aus meinen Sorgen gestohlen, war geflohen, wenn ich in innerem Chaos zu versinken drohte.

Doch diesmal nicht.

Ich würde bleiben, mich den Problemen stellen, die in vielfacher Form auf mich zukamen, deren wildes Äußeres selbst den Mutigsten vertrieben hätte. Ich würde bleiben. Hier. Jetzt. Mit beiden Füßen innehalten. Mich allem stellen, was kommen würde. Egal, was es kostete.

Mein Puls raste. Schweißperlen glitzerten auf meiner Stirn. Meine Zehenspitzen zeigten in die Ferne, und sehnsüchtig folgten ihnen meine Blicke.

Doch ich blieb. Verharrte. Würde nicht länger fliehen. Nicht länger aufgeben.

Ich blieb.

Binnen weniger Sekundenbruchteile hatten mich die Wölfe eingeholt. Plötzlich schien der ganze Wald nur aus grauen Leibern zu bestehen.

Doch ich floh nicht.

Blieb.

Die Welt wurde zu Krallen und Zähnen.

Pirat

Eines der Ergebnisse des Baltrumer Inselwitzes, an dem ich unlängst teilnahm, waren zahlreiche Piraten-Cartoons, die ich – zusammen mit den anderen Werken, hier wohl nach und nach veröffentlichen werde.

Einen, den ich besonders mag, gibt es heute:

Hier ist der andere Pirat.

Schirm

Ich kratzte mir gerade an der Nase, als mich ein Schirmchen anflog. Es war eines von denen, die der Löwenzahn beherbergt, wenn er schon Pusteblume heißt, eines von jenen Samenkörnern, die man mit einem Atemhauch von der Pflanze lösen und dem Wind darbieten kann. Ein kleines Schirmchen, das, von Luftströmungen getragen, nun auf meiner Fingerspitze landete.

„Hier bleibe ich.“, quietschte das Schirmchen vergnügt, und ich betrachtete es verwundert.

„Hier bleibe ich und werde wachsen.“, rief das Schirmchen und streckte sich ein winziges bisschen.

„Ich werde wachsen und gedeihen, werde mich tief in die Erde graben, Wurzeln fassen, einen Stengel ausbilden und schließlich eine Blüte. Wunderschön wird die Blüte sein, groß und gelb und strahlend, so wie meine Mami. Sie wird leuchten und strahlen und Freund sein mit allen Bienen dieser Welt. Und dann werde ich mich verwandeln, werde kleine Schirmchen bilden und in die Welt senden, werde Kinder bekommen und weiter wachsen. Und meine Kinder werden ihre Wurzeln tief in die Erde graben, werden wachsen und gedeihen, und vielleicht, eines Tages, wird es überall auf dieser Wiese Löwenzähne geben, die ich bin, die einen klitzekleinen Teil von mir mit sich tragen.“

Das kleine Schirmchen strahlte vergnügt.

„Hach. Das wird wunderschön.“

Ich zögerte mit meiner Antwort.

„Äh.“, sagte ich schließlich und war ein wenig verlegen. „Du sitzt auf meiner Fingerspitze.“

Der Schirmchen drehte sich um, schnüffelte kurz an meiner Haut, warf einen Blick unter den Fingernagel.

„Du solltest dich mal wieder waschen.“, sagte es und ließ sich vom Wind davontragen.

Dose

Bereits als Kind wusste ich, dass aus mir eines Tages etwas Großes werden würde. Deswegen ging ich jeden Tag einkaufen. Ich kaufte nicht viel, mal ein Brötchen, mal gar nichts, und manchmal brachte ich sogar etwas zurück.

Es war an einem Donnerstag, als ich die Dose Bohnen zum Supermarkt zurückbrachte. Ich hatte sie am selben Tag gekauft, geöffnet, geleert und dann auf das Etikett geschaut. Das Verfallsdatum war 23 Jahre überschritten. Sofort begann mein Magen zu rumoren.

Der Weg zum Supermarkt war nicht weit. Sobald ich bei meinen Eltern ausgezogen war, hatte ich dafür gesorgt, unweit des Supermarktes zu wohnen. Herr Wadensumpf, der Inhaber, kannte mich gut, und bis zu der Sache mit seinem Hund hat er mich auf regelmäßig zum Grillen eingeladen. Ich mochte ihn nicht, doch ich mochte seinen Laden.

Ich lief zum Supermarkt. Meine Beine fühlten sich komisch an, meine Arme fühlten sich komisch an, und es sah aus, als würde sich der graue Asphaltboden mit jedem Schritt weiter von mir entfernen.

„Guten Morgen.“, grüßte ich Herrn Wadensumpf und winkte mit der leeren Bohnendose. Wenn ich mit Gegenständen winkte, wusste Herr Wadensumpf stets, dass eine Reklamation bevorstand, und sein ohnehin mürrisches Gesicht verzog sich noch ein wenig mehr.

Herr Wadensumpf wirkte kleiner als sonst, und zum ersten Mal bemerkte ich, dass ihm die Haare ausgingen. Und dass er mit jeder vergehenden Sekunde zu schrumpfen schien.

Ich reichte ihm die Dose. „Das Verfallsdatum ist 23 Jahre überschritten.“, sagte ich, und meine Stimme klang ungewohnt tief.

Herr Wadensumpf betrachtete das Etikett. Dann betrachtete er mich. Dann noch einmal das Etikett.

„Das kann nicht sein!“, rief er und fuchtelte mit den Armen. Er war wirklich sehr klein.

„Das hast du manipuliert!“, rief er. Wütend warf er mir die leere Dose an das Knie. Höher konnte er offensichtlich nicht werfen.

„Ich werde diese Dose nicht umtauschen!“, rief Herr Wadensumpf schließlich und stürmte zu seinem Laden zurück.

„Aber…“, begann ich und machte einen Schritt vorwärts. Es knirschte kurz unter meinem Fuß.

Die Wirkung der Bohnen ließ ein paar Stunden später nach. Der Richter sprach mich frei, und der Supermarkt brauchte einen neuen Besitzer. Freudestrahlend begann ich meinen neuen Job.

Vor der Ladentür würde noch lange ein dunkler Fleck an Herrn Wadensumpf erinnern, und immer wieder würde ich den Kunden die Geschichte der mysteriösen Dose Bohnen erzählen. Und jedesmal würde ich lächeln, weil es etwas gab, das nur ich wusste:

Tief im Keller wartete eine große Kiste voller Dosen darauf, 23 Jahre alt zu werden.

Stern

Auf der Wiese lag ein Stern und keuchte. Grau und unscheinbar lag er da, zwischen Grasbüscheln und Kieselsteinen versteckt, und beinahe wäre ich an ihm vorübergelaufen, hätte es da nicht dieses Keuchen gegeben, das zwischen Grün und Grau zu mir empordrang.

Es war ein Stern, das sah ich sofort, doch er sah elend aus. Die Farbe war aus ihm gewichen, und er hatte Schwierigkeiten, zu Atem zu kommen.

„Hallo.“, sagte ich vorsichtig und näherte mich dem kleinen Stern. Er hustete kurz, und ich begriff, dass er eigentlich „Hallo.“ sagen wollte.

„Geht es dir gut?“, fragte ich überflüssigerweise. Offensichtlich ging es dem kleinen Stern nicht gut. Wenn man es genauer betrachtete, hatte ich noch nie einen Stern gesehen, dem es derart schlecht ging.

Der kleine Stern sah mich traurig an, und der Anblick des kleinen Wesens hätte mir fast das Herz zerrissen.

„Du bekommst keine Luft, oder?“, fragte ich.

Der kleine Stern keuchte zweimal, dreimal, dann begann er zu erzählen. Langsam nur, immer wieder tief atmend, keuchend, hustend.

Er kam von oben, erklärte er mir, vom Sternenhimmel. Und jede Nacht kehrte er dorthin zurück. Jeden Abend atmete er ganz tief ein, sammelte soviel Luft wie möglich und begab sich an den Nachthimmel, um dort zu leuchten und zu strahlen. Und jeden Morgen kehrte er erschöpft auf die Erde zurück, keuchte und hustete und versuchte, neue Luft, neue Kräfte zu sammeln.

„Im Weltraum gibt es wohl keine Luft?“, fragte ich, und der kleine Stern schüttelte mit dem Kopf.

Die anderen Sterne brauchten keine Luft. Sie leuchteten und strahlten, atmeten und lachten, hingen am Himmel und schafften es sogar, tagsüber dort oben zu bleiben. Nur er, der kleine Stern, kehrte immer wieder zurück und musste atmen.

„Aber du atmest fast nicht.“, sagte ich besorgt. „Du keuchst nur.“

Der kleine Stern nickte matt.

Gerade wollte er zu einer Erklärung ansetzen, als es zu regnen begann. Kleine und große Tropfen prasselten auf uns hernieder, plätscherten und klatschten, durchnässten meine Kleidung innerhalb weniger Sekunden. Ein richtiger Regenschauer war das, der da niederkam!

Doch der Stern begann zu leuchten und zu strahlen. Ja, plötzlich gewann er an Farbe, wurde rosa, so wunderschön rosa, wie es nur Sterne zu sein vermögen. Und er lachte, er lachte hell und klar und zauberhaft. Und er atmete, atmete leise und sanft, regelmäßig und ruhig, ohne Keuchen und Huster, atmete inmitten des Regens, inmitten seines eigenen Leuchtens.

Und pötzlich lachte auch ich. Das Regenwasser nahm mir fast die Luft, doch ich lachte. Denn die Lösung war einfach, war einfacher, als man es für möglich gehalten hätte.

„Du bist gar kein Stern!“, rief ich zu dem kleinen Stern, der unter den Wasserfluten noch immer leuchte und strahlte, lachte und atmete.

„Du bist ein Seestern!“

Der Regen ließ nach.

Der Seestern atmete lauter, unregelmäßiger, hustete kurz. Sein Leuchten verblasste.

Rasch griff ich den kleinen Stern, hob ihn auf und rannte zum Strand. Ich ignorierte Ampeln und Menschen, ignorierte Hunde und Wege, rannte einfach nur zum Strand, zum Meer, durch den Sand, hin zu den Wellen, die vor und zurück wogten, auf und nieder immerzu.

„Sie rufen mich.“, keuchte der kleine Stern in meiner Hand und lief rosa an.

Ich nickte, stürmte ins Wasser, bis ich nicht mehr stehen konnte.

Dann hielt ich inne, küsste den kleinen Stern und lächelte.

„Adieu.“, sagte ich und ließ ihn ins Wasser gleiten.

Und kaum hatten ihn die Wellen verschluckt, kaum hatte ihn das salzige Wasser umhüllt, begann er wieder zu leuchten und zu strahlen. Hell und rosa schwamm er davon, und ich wusste, dass er dabei lachte.

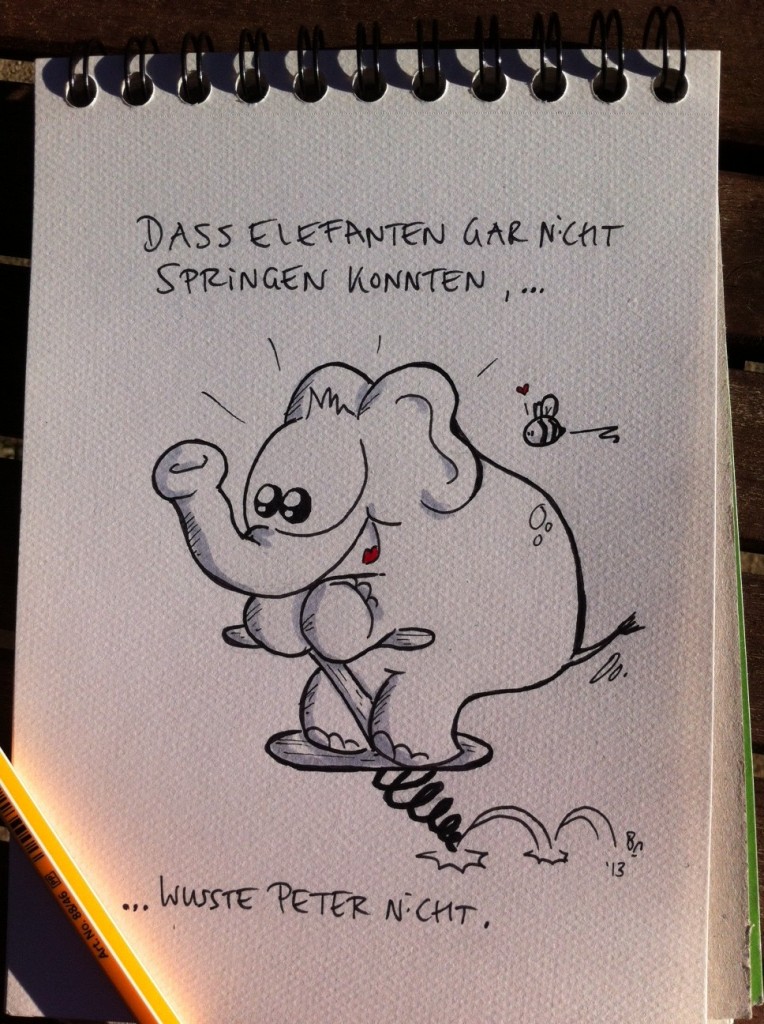

Peter

Ente

„Weil letztlich alles, jeder Organismus dieses Universum, miteinander verbunden ist.“ Die Ente glitt langsam auf den Rand des Teiches zu. Sie hatte mehr als fünf Minuten ununterbrochen geredet und war mir immer näher gekommen, sowohl mit ihrem eigenen, federweichen Körper, als auch mit ihren Gedanken, den Weisheiten, die in sprudelnden Strömen aus ihr herauszufließen schienen.

„Du musste dich einfach nur für Liebe und Schönheit öffnen.“, sagte sie, dann schwieg sie nachdenklich. Ich nickte langsam, erfüllt von Wärme und Wonne, erfüllt mit dem Wissen, Gutes in mir zu bergen, und dem Wunsch, es hinaus in die Welt zu tragen. Es war, als hätte sich in mir eine Tür geöffnet, als erblühten plötzlich tausende Wege vor meinen Füßen.

Die Ente sprach wieder, diesmal leiser, wärmer, ließ ihre Stimme sanft in meine Ohren schmelzen.

„Vielleicht reicht es schon, die Augen zu öffnen und die kleinen Dinge zu sehen. Sie zu genießen.“

Sie blickte zu mir hinauf.

„Die Weidenkätzchen an den Ästen, die Reflektion der Abendsonne in den Fenstern des Rathauses, die Spongebob-Krawatte des Busfahrers.“

Ich nickte erneut. Hätte die Ente am liebsten umarmt.

„Das Summen der Hummeln, das Kind mit dem Roller, die Ente auf dem Teich, deren Worte du nicht verstehst.“

Sie blickte mir in die Augen, und ich glaubte, einen Schimmer von Trauer in ihnen zu erkennen.

„Enten können nicht reden, mein Freund, und werden dir niemals tiefgreifende philosophische Weisheiten offenbaren können.“

Ich nickte ein weiteres Mal und blickte auf die Ente, die mir plötzlich wunderschön erschien. Es war, als ginge ein Leuchten von ihr aus und hüllte sich wärmend um meine Gedanken.

Sie quakte kurz, tauchte unter, und ich wünschte, ich hätte mich irgendwie mit ihr unterhalten können.

Dann ging ich weiter und genoss das Licht der Abendsonne, das sich in den Rathausfenstern spiegelte.